← Home

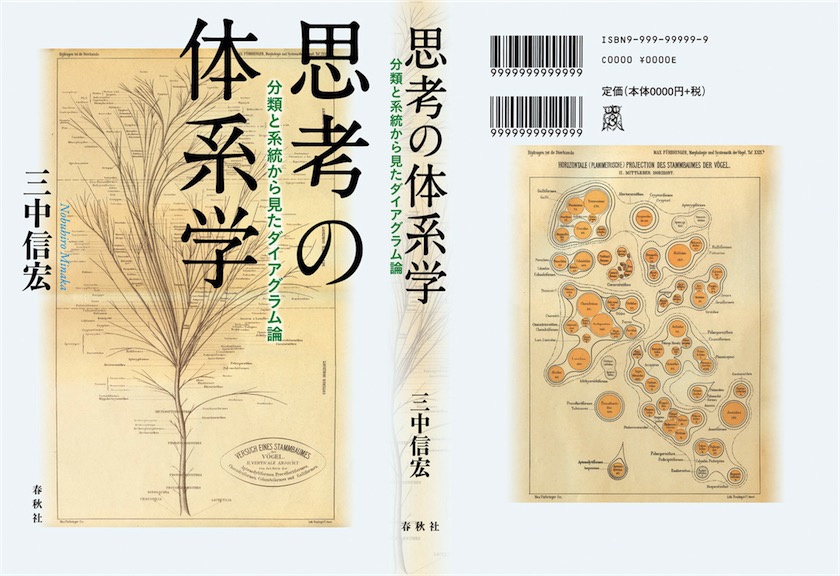

思考の体系学

—— 分類と系統から見たダイアグラム論 ——

三中信宏

2017年4月25日第1刷刊行

2021年6月25日第2刷刊行

2025年4月20日第3刷刊行

春秋社, 東京, 6+316+23 pp., 本体価格2,500円

ISBN:978-4-393-33355-6

版元ページ|本文正誤表|修正文献リスト|書評

アマゾン| 楽天| TSUTAYA| 紀伊國屋書店| honto| Yahoo!| ヨドバシ

Systematic Thinking

Diagrams in Taxonomy and Phylogeny

Nobuhiro Minaka

ISBN:978-4-393-33355-6

Published in April 2017

→ 三中信宏「姉妹本3冊を書き終えて」(2018年5月15日)

人生無根蒂、飄如陌上塵。

分散逐風轉、此已非常身。

落地為兄弟、何必骨肉親。

(陶淵明)

目次

プロローグ 思考の体系化は「可視化」から始まる 3

1 天気図記号 — 複数の情報を束ねるダイアグラムの基本機能 52 イデオグラフとメトログリフ — ダイアグラムの試行錯誤 7

3 チャーノフの顔 — ダイアグラムの視認性を改良する 13

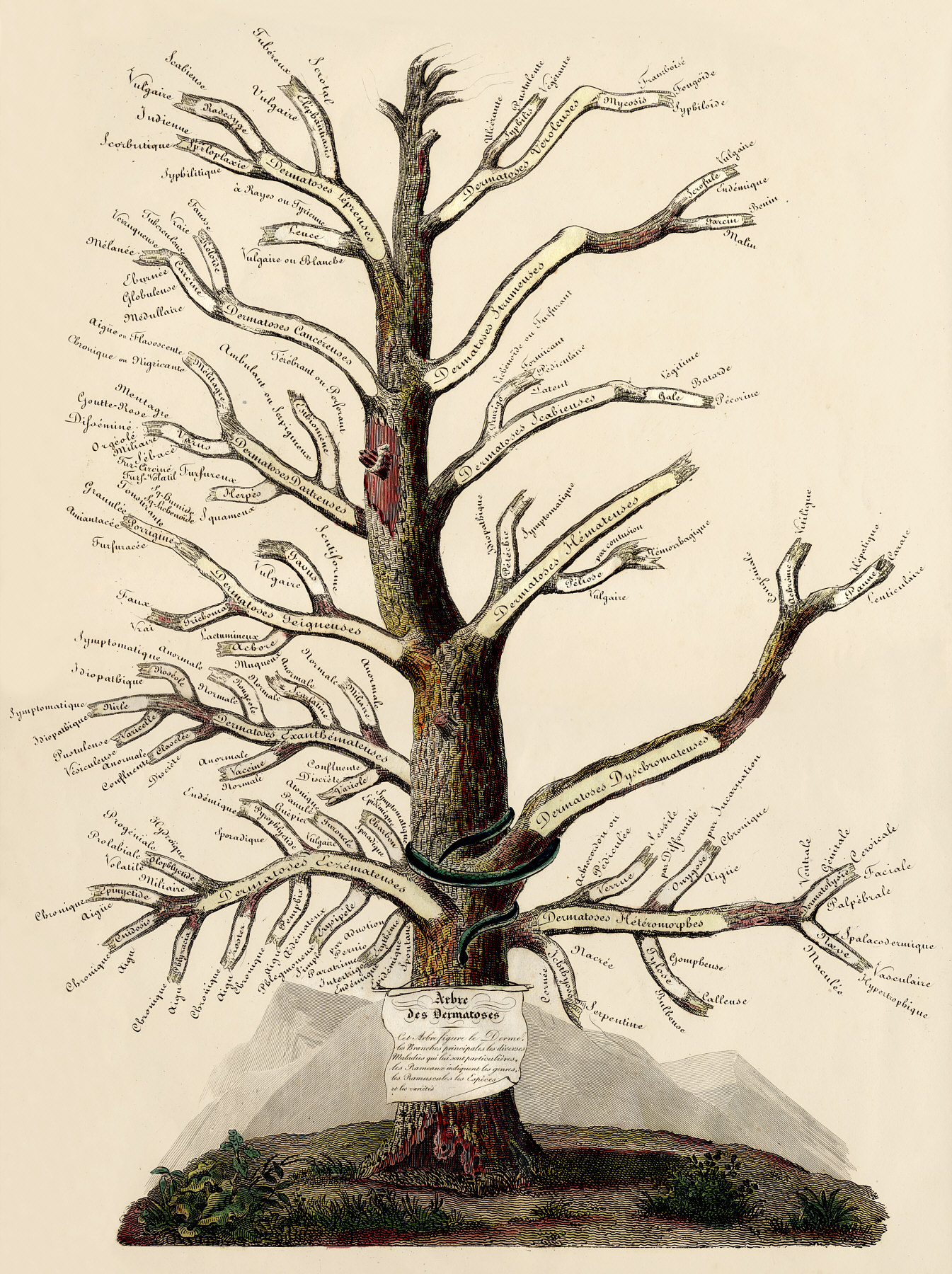

第1章 ダイアグラム博物館 ― 思考の体系化の歴史をたどる 19

1 画家ギヨーム・ヴルランが描いた家系図(15世紀ベルギー,ブルージュ) 202 作家ジョバンニ・ボッカチオが描いた神々の系図(14世紀イタリア,フィレンツェ) 23

3 修道士ランベールが描いた善悪の樹(12世紀フランス,サン=トメール) 26

4 法学者ジャック・キュジャスによる最古の系図表(9世紀フランス,トゥールーズ) 28

5 神学者フィオーレのヨアキムが描く歴史の樹(12世紀イタリア・フィオーレ) 31

6 画家ピエール・カタッチが描くメディチ家の系図(16世紀イタリア,フィレンツェ) 34

7 進化学者エルンスト・ヘッケルが描く生物の系統樹(19世紀ドイツ,イェナ) 36

8 進化学者エルンスト・ヘッケルが描く人類の進化地図(19世紀ドイツ,イェナ) 39

9 神学者ライムンドゥス・ルルスの知識の樹(13世紀スペイン,マヨルカ島) 42

10 百科全書派クレティエン・ロートが描いた知識の樹(18世紀フランス,パリ) 46

11 比較宗教学者ジェイムズ・フォーロングの世界宗教系譜(19世紀イギリス,ロンドン) 49

第2章 知識の樹の体系 ― チェイン,ツリー,ネットワーク 55

1 関係の構造を可視化する — 順序関係と順序集合 572 チェイン — 全順序の一本鎖 69

3 ツリー — 半順序の樹形構造 77

4 ネットワーク — 非階層の網状構造 83

インテルメッツォ(1) ― 「分ける」と「つなぐ」 89

1 ウィリアム・ヒューウェルの視点から 912 分ける分類科学,つなぐ古因科学 93

3 科学の分類と科学の営為 96

第3章 分類思考と系統樹思考(1) ― 記憶術としてのカテゴリー化 101

1 分ける思考とつなぐ思考 1012 類似性のメタファーと隣接性のメトニミー 109

3 分類の直感と論理 ― 数量分類学のクラスター分析を例として 114

〔1〕数値と分類 ― 統計学と分類学が接するとき 117

〔2〕クラスタリングの背後にある分類観 120

〔3〕全体的類似度とクラスタリング — いくつかの計算例 122

〔4〕負けて勝つ ― 分類思考の方法としての数量分類学 135

第4章 分類思考と系統樹思考(2) ― 分類から系統へ 139

1 距離尺度の計量性条件 1402 樹形図による距離情報の頂点表現と経路表現 145

3 樹形性定理 ― 三角不等式のチューニング 150

〔1〕グロモフ積 ― 端点から内点をさぐる 150

〔2〕超計量性と相加性 ― 樹形図が描ける条件とは 159

4 X樹 ― 樹形ダイアグラム論の基礎 166

第5章 分類思考と系統樹思考(3) ― 系統の断面としての分類 177

1 植物分類学者チャールズ・ベッシーの系統分類体系図(1894-1915) 1792 動物比較形態学者アドルフ・ネフの観念論系統樹(1919-1933) 191

3 植物系統学者ヘルマン・ラムの系統学的ダイアグラム体系(1936) 200

4 動的分類学者早田文蔵の高次元ネットワーク(1921-1933) 207

5 動物行動学者コンラート・ローレンツの種間比較系統樹(1941) 215

6 まとめ ― 分類と系統の次元のきしみ 227

インテルメッツォ(2) ― 見えないものを見る 233

1 分類するはヒトの常 ― ブレント・バーリンの民俗分類学の視点 2342 部分から全体を構築する ― ヴィリ・ヘニックによる一般参照体系の復元 236

3 骨組みと肉付け ― 集合論とメレオロジーの対立をめぐって 242

第6章 ダイアグラム思考 ― 既知から未知への架け橋として 247

1 集合から個物へ ― ネルソン・グッドマンによる類似性批判と個体公理論 2502 メトニミーとアブダクション ― 痕跡解読型パラダイムの進化的起源 259

3 ダイアグラム論から見た統計グラフィクス 275

エピローグ 思考・体系・ダイアグラム ― 科学と時代のはざまで 287

1 図像というパラテクストの威力 2882 能力としてのヴィジュアル・リテラシー 294

3 ダイアグラム論 ― 科学と芸術の交わりのなかで 298

あとがきにかえて ― 先駆者たちの足跡をたどる旅路 305

引用文献 [9-23]索引 [2-8]

口上

本書を書き進めるにあたっては,さまざまな著作や論文を広く捜しまわらなければなりませんでした.五年前に前著:三中信宏・杉山久仁彦『系統樹曼荼羅:チェイン・ツリー・ネットワーク』(2012年,NTT出版,東京 → コンパニオン・サイト)を出したときも,それに先立つ数年前から自称 “系統樹ハンター” として網羅的に図像ダイアグラムの蒐集に努めました.その “狩猟記録” は私のブログ〈archief voor stambomen〉でいまも公開中です.しかし,ここに上梓した本書は分類学や系統学だけではなく,統計学などまで包括する一般的なダイアグラム論を目標に据えたこともあり,新たなハンティングに励む日々が続きました.

データの視覚化や情報の可視化ということばを耳にするとき,いま流行のインフォグラフィクスの成果がまず思い浮かぶのも無理はありません.しかし,それらはダイアグラム論がたどってきた長い歴史のなかでは枝先に位置する “端点” にすぎないのです.私が本書で示そうとしたもっとも重要なことのひとつは,図形言語としてのダイアグラムの系譜には,現在ではもう忘れられたかもしれない “内点” としての試行錯誤が積み重なっているという点でした.私たちがいま当たり前のように使っているダイアグラムのひとつひとつが歴史を背負っていて,さまざまな試行錯誤の残された跡をたどることができるでしょう.

マニュエル・リマ[三中信宏訳]『The Book of Trees — 系統樹大全:知の世界を可視化するインフォグラフィックス』(2015年,ビー・エヌ・エヌ新社, 東京 → コンパニオン・サイト)の訳者あとがきで私はこう書きました.

「目は口ほどにものを言い,絵は文【ふみ】ほどにものを言う.本書『系統樹大全』を手にした読者は,われわれ人間が原初的にもっている視覚という感覚を最大限に利用して,肥大し続けるデータや情報を何とか把握し利用しようとする試行錯誤の歴史とその過程であまたのダイアグラムを生み出せた人間の想像力の豊かさに感銘を受けるだろう」(三中 2015, pp. 205-206)

本書で紹介したり言及したダイアグラムの歴史的事例はほんの一部にすぎません.数多くの先駆者たちが編み出したダイアグラムのうち,あるものは幸いにもユーザーを得て後代に継承され,またあるものはその後使われることもなく忘却の淵に沈んでいったことでしょう.

時代や地域や文化による条件や制約はさまざまであっても,ダイアグラムの有名無名の考案者たちは人間の思考を体系化するための努力を惜しみませんでした.「端点をつなぎ合わせる」・「部分から全体を推論する」・「既知から未知へと跳躍する」— 本書で繰り返し言及してきたこれらの体系化の基本は昔から今にいたるまで私たちの思考を支えています.見えないものを見えるようにするダイアグラムとそれらを生み出した先駆者たちのたどってきた足跡を振り返りつつ,私にとっての “狩猟” の旅路はまだこれからも続きます.

[三中信宏記:2017年3月31日]

得歡當作樂、鬭酒聚比鄰。

盛年不重來、一日難再晨。

及時當勉勵、歲月不待人。

(陶淵明)

Last Modified: 21 June 2025 MINAKA Nobuhiro