「種」と「分類」の世界へようこそ

右も左もわからない学部生の身分を卒業し、東京大学農学部の大学院修士課程に進んだのは一九八〇年のことだった。前年の学部の卒業論文では、信州の塩尻にある長野県中信農業試験場の大豆畑で一夏のデータ集めをして、実験圃場内のハマキガやシンクイガの幼虫の空間分布に関する数理モデルの研究をした。小学生の頃からの昆虫少年の成れの果ての卒業研究テーマとしてはそれほど予想外のことではなかっただろう。しかし、大学院に入ってからまず決めなければならないことは、これからいったい何をするのかという研究テーマの模索だった。虫、やります?それとも、やめます?

私の所属した研究室は、かつての大学院ではよくあった“自由放任型”の研究室で、研究テーマは大学院生がそれぞれ自由に決めることができたが、とくに個別に指導を受けられるわけではないという伝統があった。要するに、自分で研究テーマを決めたら、自分でしっかり勉強しようねということなので、そういう空気の中で多くの院生はもがいていた。生物統計学の研究室だったので、輪読やセミナーは数理統計の理論に関する内容がほとんどだった。入りたての大学院生にしてみれば敷居がとても高く、この先はたしてやっていけるのかと考え込むことも一度や二度ではなかった。

そういう迷いの修士一年のときに、たまたま京都で第十六回国際昆虫学会議という大きな国際会議が開かれるということを聞きつけた。国内の学会大会すらそれまで出たことがないのに、国際会議に行こうと思うというのも、それはそれで無謀なことだったかもしれない。しかし、どうせ発表はしないわけだし、実家からも遠くはないということで、夏の盛りの八月上旬の数日間、京都の宝ヵ池にある国立京都国際会館に宇治の実家から通うことにした。国際昆虫学会議は、夏季オリンピックの開催年に合わせて四年おきに世界各地で開催されている。日本ではもちろんのことアジアでも初めての開催だったので、国内からの参加者だけでなく、海外からも多くの昆虫学者が来日した。

国際昆虫学会議はとても大きな国際会議だったので、きっとたくさんのシンポジウムやワークショップが同時並行で開催されていたのだろう。連日、クリーム色の部厚い講演要旨集を開いては、会場内をあちこちうろうろしていたにちがいない。国内学会さえ場慣れしていない初心者だったのだから無理もない。そのような国際会議の非日常的あわただしさに煽られていた八月五日、たまたまある会場で開かれていたのが、昆虫系統学のシンポジウムだった。よくわからない言葉や概念が中空を飛び(もともと英語のトークについていけなかったのだろう)、さっぱり理解できない議論が交わされるうちに、ある発表者が「私はフランス語で講演をするので講演内容は今から配る配布物をごらん下さい」と言って、四ページの英文資料を会場にいた数十人に配り、彼の母国語で話し始めた。

あっけに取られた聴衆を前にした彼クロード・デュピュイ(Claude Dupuis)教授は、パリの国立自然史博物館に所属する昆虫学者だったが、京都では「ヘニック分岐学:昆虫学が生んだ分類学の再評価」というフランス語の講演をした。講演そのものはぜんぜんわからなくても、手元に英文資料が配られたのはむしろありがたく、彼が壇上で話している間、しばしそこに書かれていることを何とか汲み取ろうとした。

昆虫学者ウィリ・ヘニック(Willi Hennig)が一九五〇年代以降に構築した系統体系学(phylogenetic systematics)の一理論,すなわち形態的特徴を分析して、原始的な特徴と派生的な特徴を区別する手だてを提唱し、それを踏まえてある共通祖先に由来するすべての子孫からなる群(単系統群)を識別する方法論は,現在,分岐学(cladistics)と呼ばれている。

デュピュイさんは、もともと昆虫学から発したこの新しい方法論とそれがもたらした体系学の変革を正当に評価しなければならないという趣旨の講演をした。彼の配布資料を読むと、分岐学の方法論が近年どれほど広く浸透しつつあるかを、国ごとに集計した上で、昆虫学だけでなく魚類学や古生物学や生物地理学にも広がっていることが読み取れた。しかし、それと同時に、分岐学をめぐっては哲学的なレベルから実践的なレベルにわたるさまざまな点で論争が進行中であることもほの見えてきた。

何かしらおもしろいものがここには埋まっていそうな直感はあった。しかし、何がそこにあるのか、自分でどのように勉強すればいいのか、そしてこのテーマを正面から取り組むべきなのか−自分の取るべき姿勢が判断できなかったというのが正直な気持ちだった。しかし、あとで考えてみれば、このとき私はすでに系統学の「結界」の中に取り込まれていたのだろうと思う。

日本語では、分類学(taxonomy)や系統学(phylogenetics)という言葉はすでに定着していたが、しばしば同義的に用いられることがあった。一方、分類学と系統学を包括する体系学(systematics)という訳語は当時の日本ではまだ普及しているとは言いがたかった。いまで言う生物多様性を知るためには、昆虫にしろ植物にしろそれぞれの生物群に関する野外や実験室内での研究とともに、それらを背後で支える理論的基盤についての考察が不可欠だ。そして、この点について最も重要な問題は、これらの学問の理論的な側面を研究する場が、あるいはそういう問題に関心をもつ人が、その頃の日本の大学にはどこにも見当たらないと私が勝手に思い込んでいた点だった。

私は学部から農学部にいたので、当時の理学部など他の専門分野の学生や研究者がどのような研究テーマに関心があるのかははじめはほとんど知らなかった。しかし、これまた偶然のことだが、同じ研究室で机を並べていた(当時は数理生態学を専攻していた)渡辺政隆さんに連れられて、都内で毎月開催されていた「生態学勉強会」に参加するようになった。この勉強会はとても長い歴史のある会で、そのおかげで研究上の多くの知り合いをつくることができたのは幸いだった。また、その頃の生態学や進化学で何がホットな話題だったのか、そしてどこの誰がどんなおもしろい研究をしているのかなど、まとまった話や断片的な情報を門前の小僧のように染み込ませていった。

最初にこの勉強会に参加したときは、まだ大学院に入っていなかったと思う。その頃は、エルンスト・マイア(Ernst Mayr)の教科書『種・個体群・進化』(一九七〇年出版)を輪読していた。現代進化学を生んだ一九四〇年代の「現代的総合(the Modern Synthesis)」の立役者の手になるこの本は、進化研究における集団的思考(population thinking)の重要性、そして生殖隔離に基準を置く生物学的種概念(biological species concept)の提唱など、ナチュラリスト的な視点を保ちつつ、進化学のあり方を教えてくれた。そのマイアが、進化分類学派(evolutionary taxonomy)の領袖として、他の分類学派である分岐学派(cladistics)や数量分類学派(numerical taxonomy)と鋭く対立していたことを私が知るまでにはしばらく時間が必要だった。

さて、マイアの本を読み終えたのち、次に取り組んだのは、ダグラス・J・フツイマ(Douglas J. Futuyma)の当時としては唯一の現代進化学の教科書『進化生物学(第一版)』(一九七九年出版)だった。輪読本の選び方から言えば、正統派の進化学説(総合学説)を一貫して学んだことになる。一九七〇〜八〇年代にかけての進化生物学は、社会生物学や行動生態学の発展とともに、自然淘汰による生物界の理解を積極的に推進しようという気運が高かった。分子進化学が進化研究の表舞台に登場するのはまだ先のことだった。

このように、進化学については大学の「外」での勉強会がとても役に立ったのだが、宝ヵ池で私が経験した体系学の世界にどう踏み込んでいけばいいのか皆目見当がつかなかった。伝え聞くところでは、動物分類学に関するかぎり、昆虫学者・江崎悌三が一九二三年に東京帝国大学を去って九州帝国大学に移った時点で、東京大学は「分類学不毛の地」と化したと言われている。しかし、そのような因果話や言い伝えは、現にその「不毛な大学」に居場所を決めてしまった院生にとっては何の救いにもならない。

人生に「もし」が許されるのであれば、私が大学入試に落ちて浪人することがあったとしたら、九州大学農学部昆虫学教室に行きたいと受験前に両親には伝えていた。しかし、その「もし」は幸か不幸か現実にはならなかった。

翌年、修士の二年に進めば、いやでも修士論文のテーマを確定させなければならない。実質的には一年しか残り時間はない。昔も今もこの点では変わりがないと思うが、大学院修士の二年間というのは実はあまり時間的な余裕はないのだ。うまく研究テーマの設定ができればスムーズに仕事に入れるが、その入り口でもたつくとあとがたいへんだ。身分的にもいわば学生以上研究者未満の序の口で幕内にはまだ上がれず、そして生物学的年齢だけは着実に上がっていくというのでは、心中穏やかではいられないのも無理はない。

たまたま京都でデュピュイ講演に出くわしてしまったのが運の尽きだったのか。そこで冷静に引き返せば、きっと幸せな人生がその先に待っていたのかもしれなかった。しかし、私はさらに一歩を踏み出してしまった。

こうして国際昆虫学会議が終わり、残暑厳しい秋がやってきた。

一九八〇年代はじめは便利なインターネットなど何もない時代だった。海外の研究者に連絡を取ろうと思ったら、電子メールではなく、相手の住所を調べた上で手紙を送らなければならなかった。論文別刷を請求する葉書の書式をあらかじめ印刷して用意していた研究者も少なくない。

京都から東京に戻ったのち、パリのデュピュイさんに別刷請求の手紙を書いたのは九月に入ってからのことだったと思う。業績がすでにある教官や大学院生ならば自分の論文を添えて別刷請求をするというのが一般的な礼儀のようなものだった。しかし、学部を出たばかりの修士ではそういう“土産物”は何もない。「夏の国際昆虫学会議のご講演であなたが言及されていたご高著論文をお送りいただきたい」というような味も素っ気もない内容の英文レターを用意して(国内外を問わず別刷請求は初めてのことだったので相当緊張していたはずだ)、大学の事務からこわごわフランスに郵送した。

ところが、待てど暮らせどパリから返事が来ない。そうこうするうちに年が変わり、修士二年の春が来てしまった。そして、ゴールデンウィークが明けた五月六日になってやっとフランスからの郵便物が机に届けられた。四月三十日の日付でパリの国立自然史博物館のレターヘッドにタイプされたフランス語の手紙の前半にはこう書かれていた。

親愛なる三中博士へ。ウィリ・ヘニックの系統体系学に関する私の論文別刷をご請求いただきありがとうございます。理論分類学に関する貴兄の論文がおありでしたら、お送りいただければ幸いです。

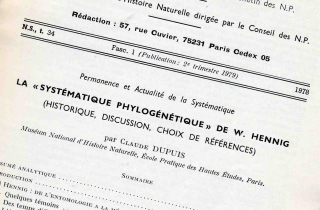

私が請求したのは、デュピュイさんが京都に来る前の年に、パリ自然史研究会(Les Naturalistes Parisiens)の紀要(Cahiers des Naturalistes)の第三十四巻第一号に掲載されたフランス語の論文「体系学の系譜と現状:ウィリ・ヘニックの“系統体系学”(その歴史、論議、そして文献リスト)」だった。紀要の一号まるまるが全六十九ページに及ぶこの論考に当てられていて、昆虫学者ヘニックの伝記的記述とともに彼の系統体系学(分岐学)の理論の特徴、戦後のドイツにおける彼の理論の発展とそれが国境を越えて波及していくようすが、詳細きわまりない記録と文献の集積によって明らかにされていた。

もちろん、これだけ資料性の高い論文を前にしてしまうと、当面はひたすらその内容を勉強するしかない。「117番」という通し番号が打たれたその別刷を手に、私は手探りで進み始めることになる。生物体系学という世界が、けっして古くさい学問ではなく、系統や分類を通じて生物進化や生物地理の研究に連なっていくという将来的な発展のポテンシャルがあり、何よりもいままさに同時代的に体系学をめぐる論争が体系学者の間で繰り広げられているということがとても魅力的に感じられた。わくわくするものがなければ研究者の人生はつまらない。

デュピュイさんの手紙は次のように締めくくられていた。

私の理解では、ヘニック理論と分岐学は日本ではそれほど広まっていないと思われます。しかし、実際にはどうなのか。私は十分な情報を持ち合わせていません。お手数ですが、もし可能であれば、いま日本で研究活動している体系学者たちがどこの研究機関に所属していて、どのような論文を書いているかについてご存知の範囲でお知らせいただけないでしょうか。

ごめんなさい。分類学不毛の地・東大の駆け出し院生に、この依頼はあまりに荷が重過ぎた。実際、私がそろりそろりとこの分野の勉強を始めた頃は、まったく完全な独学で、国内のどこに自分のやっていることに関係しそうな人がいるのか、私の方がむしろ知りたいほどだった。国内の他の研究者たちと私が交流するまでにはさらに四年がかかり、一九八五年の春に博士論文を提出したあとのことになる。それまでの年月はたいへん厳しいものだった。デュピュイ教授の問いかけに応えられるには、自分自身が体系学の何たるかをまず体得するしかないだろう。しかし、踏み込めば踏み込むほどずぶずぶと足を取られ、行く先は彼方に妖しく霞み、時間だけは削り取られていく。

宝ヵ池という場所がそもそもよろしくなかったのか、気がつけばもう時すでに遅く、体系学の「結界」はその門をすでに大きく開きつつあった。そこは研究対象の生物についてだけ知っていれば何とかなるような純朴な科学者コミュニティでは実はなかったのだ。今にして思えば、私がこの世界にトラップされた「一九八〇年」という年は、生物体系学という研究領域がまさに大きく動いていた時期のまっただ中だった。それを知らずにのこのこ入り込んでしまった私は、よりどころになるはずの地面が揺れ動き、昨日の友が今日の敵になるような人間模様を論文や本を通して間接的に知ることになる。

すみません、もう戻りますからと後ろを振り返れば、いま来た道はもうなかった。