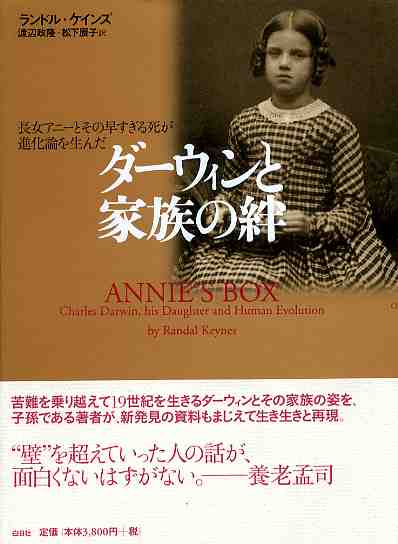

【書名】ダーウィンと家族の絆:長女アニーとその早すぎる死が進化論を生んだ

【書名】ダーウィンと家族の絆:長女アニーとその早すぎる死が進化論を生んだ【著者】ランドル・ケインズ

【訳者】渡辺政隆・松下展子

【刊行】2003年12月10日

【出版】白日社,東京

【頁数】627 pp.

【定価】3,800円(本体価格)

【ISBN】4-89173-110-9

【原書】Randal Keynes 2001. Annie's Box: Charles Darwin, his Daughter and Human Evolution

Fourth Estate, London, xvi+331 pp., ISBN: 1-84115-060-6

【書評】※Copyright 2004 by MINAKA Nobuhiro. All rights reserved

明かされた〈家族誌/家族史〉からダーウィン進化学の起源をたどる

本書は,チャールズ・ダーウィンを取り巻くダーウィン一族の〈家族誌〉であり,19世紀のイギリス社会の中で彼らがたどった〈家族史〉でもある.自宅を研究の場としてその生涯を送ったチャールズ・ダーウィンは日常生活と研究生活が深く密着していた.著者は,ダーウィンの家族との関わりが彼の自然淘汰説や進化観・生命観に深い影響を及ぼしていることを明らかにしようとする.読み進んでいくと,ダーウィン妻であるエマをはじめ,彼らの10人の子どもたち,そしてチャールズ側のダーウィン家とエマ側のウェッジウッド家双方の親類縁者が次々に登場する.チャールズ・ダーウィンひとりがこの伝記の対象ではない.家族と親族の全体に光を当てているのが本書のもっとも大きな特徴だ.ダーウィン=ウェッジウッド家の家系図が栞として訳書にはさみ込まれているのは,原書にはない心憎い配慮だと感じる.

ダーウィン家の〈身内〉には,チャールズ・ダーウィンの伝記作家あるいは史料編纂に携わった人たちが数多くいる.本書が献呈されている祖母マーガレット・エリザベス・ケインズはチャールズの次男ジョージ・ハワード・ダーウィンの娘だが,彼女はダーウィン家の回想録『A House by the River』(1976:未訳)を著わしている.またマーガレットの姉であるグウェン・ラヴェラもベストセラーとなった回顧録『思い出のケンブリッジ』(1952:翻訳1988)を出版している.本書の著者ランダル・ケインズは,この「親族伝記作家たち」の系譜の中ではもっとも若い世代に当たる.

〈身内〉の最大の強みは,家族にしかアクセスできないプライベートな資料あるいは家族内の伝承や会話の情報を自由に使えるということだろう.実際,本書の中で初めて明らかにされたダーウィン家の「家庭内事情」は少なくない.読者は,職業的科学史研究者によるダーウィン伝記とは一味も二味も異なる語り口を本書で味わうことができるだろう.プロの科学史研究者とは異なる文体になるのは,〈研究対象〉に対する親近感なり一体感が反映されているということだろうか.この本がグウェン・ラヴェラやマーガレット・ケインズの本と同じような「体温」をもっているのもうなずける.

ダーウィン家の〈家族誌/史〉を叙述する本書の中でひときわ鮮やかなスポットライトを浴びているのが,チャールズとエマの長女アニー(アン・エリザベス・ダーウィン)だ.1841年に生を受け1851年に結核(と著者は推測する)のためわずか10歳で亡くなったアニーはダーウィン家の中でもことのほか愛されていたという.ダーウィン夫妻のロンドンの新居でアニーは生まれた(第1〜3章).子煩悩だったチャールズは次々に生まれる子どもたちを溺愛したという.アニーが生まれた1年後に,ごみごみしたロンドンの市中を離れ,郊外のダウンに新居を定めたダーウィンは,家族とともに新たな生活=研究の場を築いた(第4〜6章).ダーウィン家の日常に視点が置かれた記述は,当時のイギリス上流階級の生活・教育・交際・文化・信仰について多くのことを教えてくれる.とくに,敬虔なエマと信仰心の薄いチャールズとの微妙な関わりあいが随所に現われている.文面から伝わってくる長男ウィリーと長女アニーを筆頭とする子どもたちの活発さは本書を読み進む愉しみでもある.

本書前半に描かれるダウンでの生活が〈生〉の象徴であるとするならば,後半の舞台となる保養地モールヴァンの地は〈死〉を予期させる.

1840年に始まる原因不明の持病に長く苦しんでいたチャールズは,1849年からは王室御用達の高級保養地モールヴァンに滞在して,ガリー医師による水療法を受けていた(第7章).アニーが体調を崩したのは1850年のことである.方々の医師に診てもらったあげく,チャールズはアニーをモールヴァンに連れていくことを決意する(第8章).しかし,その効もなく,翌1851年にアニーはモールヴァンで息を引き取り,ダーウィン夫妻は立ち直れない悲しみに打ちひしがれた(第9章).著者は,アニーのたどった病状を現代医学の観点からもう一度見直し,当時のイギリスで子どもの死病としてもっとも恐れられていた結核がアニーの命を奪ったのだろうと推察する(第11章).

ここからが本書の核心である――アニーの死はダーウィン家にどのような影を投げかけたのか,そしてダーウィン進化学にとってどのような意味をもつものなのか.アニーの死後間もなくチャールズが残した手記が第10章の最後に翻訳されている(pp.374-382).生前のアニーの想い出を記した父チャールズの弔文は何度読んでも心を打たれる.「あの子にお恵みを」(Blessings on her)――信仰心の乏しいチャールズにして,この結びの言葉.いったい何が彼の脳裏をよぎったのか.そして,彼は何をふっきったのか.

生物の「死」は,「神」や「罪」とは何の関係もなく,自然の過程のひとつにすぎないのだというチャールズの秘めたる信念は(pp.368-369),アニーの死によって「最後の一押し」を受けた――「悪魔に仕える牧師」(Devil's chaplain)はこうして出現した(p.428).著者は,『種の起源』に代表される著作や書簡を傍証として挙げながら,アニーの死がそれらに色濃く反映されていると指摘する.チャールズにとっての〈家族〉が彼の思想形成にどれほど大きな影響を及ぼしたかを私は再認識した(第12章).

第13章以降は,後年のダーウィン家の生活の中でアニーの記憶がどのように受け継がれていったかをたどっている.著者は,人間の由来,心と感情の進化,神と信仰をめぐる問題に関するチャールズの見解を取り上げつつ,亡きアニーや家族が投げかけた光と影を見出そうとしている.チャールズが1882年に死ぬまで,信仰をめぐるダーウィン夫妻の「隔たり」は埋まることがなかったのだろう.しかし,アニーはチャールズだけでなくエマの中にも生き続けた――本書全体を締めくくる末尾でそれは明かされている.1896年に88歳の天寿をまっとうしたエマの遺品の中に【アニーの文箱】が見つかった.それは45年前のアニーの死の直後に,エマが亡き子の想い出の品々を詰めた文箱だった.

【アニーの文箱】に詰まっていたのは「もの」だけではない.ダーウィン夫妻にとっての記憶もそのまま封印されていたということだ.著者が祖母マーガレット・エリザベス・ケインズ(「M.E.K.」)に捧げた献呈ページ(p.18)の下にはこう書かれている――

手元に,詩人チャールズ・シミックの新刊『コーネルの箱』(2003年12月10日刊行,文藝春秋,ISBN: 4-16-322420-3)がある.【箱】の芸術家として知られるジョゼフ・コーネルの作品にシミックがエッセイを付けた本だ.この本にもコーネルの〈日記〉からの引用がある――

- 「妄執[オブセッション]に形を与えようとする懸命の企て」[p.10]

- 「すべての些細な物に意味がみなぎる,完璧な幸福な世界に没入していく」[p.52]

【箱】に詰めるというのはそれほど象徴的な行為なのだろう.〈家族誌/史〉の問題としていえば,ダーウィン夫妻にとって10歳で身罷ったアニーはある意味で「偏愛・妄執」の対象だっただろうし,ケインズの本は確かにその通りだという確信を強めるものだった.エマが亡き娘の遺髪や遺品を愛用の文箱に納める場面(pp.372-373)は,その【箱】が〈身内〉にとって特別な意味をもつものという印象を読者に刻印する――

そして切ない切ない願いによって

彼女は再び小さな箱になる.

[『コーネルの箱』p.89:ヴァスコ・ポーパの詩から]

そう,【アニーの文箱】は確かに【コーネルの箱】だった.

600ページを越える大著だが,いつものように読みやすい訳文は,心地よく満ち足りた「活字正月」を満喫させてくれた.

三中信宏(3/January/2004)

付記)気付いたミスは――

- P.9:×「『思い出のケンブリッジ』(Period Piece)の著者でもあるジャック・ラヴェラと結婚」→○「〜著者でもある.ジャック・ラヴェラと〜」

- P.421:×図キャプション「1950年代半ば」→○「1850年代半ば」

- P.577:×「『ケンブリッジの思い出』の訳者」→○「『思い出のケンブリッジ』の〜」

- P.584:×注14「E.A. ランケスター」→○「E.R. ランケスター」

【目次】

家族と友人リスト――9

まえがき――19

第1章 金剛インコの館 23

第2章 翼竜のパイ 49

第3章 赤ん坊の自然史学 93

第4章 幼いクロコダイル 131

第5章 ギャロップの調べ 175

第6章 信仰、クリケット、フジツボ 223

第7章 遠い世界 257

第8章 子供のむずかり 285

第9章 モールヴァンでの別れ 311

第10章 喪失と思い出 345

第11章 死病 383

第12章 種の起源 407

第13章 オランウータンまで徹底的に行く 443

第14章 神の刃 467

第15章 人間の由来 497

第16章 つましきものへのこだわり 529

原註 [611-583]

図版出典一覧 [613-612]

索引 [627-614]